3. 人間科学(Human Science)

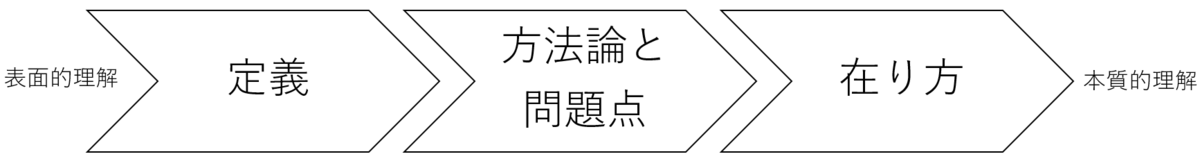

本投稿では人間科学についてまとめる。自然科学の投稿をまだ見ていない方は、そちらを先に読んでほしい。進め方としては、人間科学の定義、方法論と問題点、在り方(哲学的)の順番とする(下図参照)。

定義

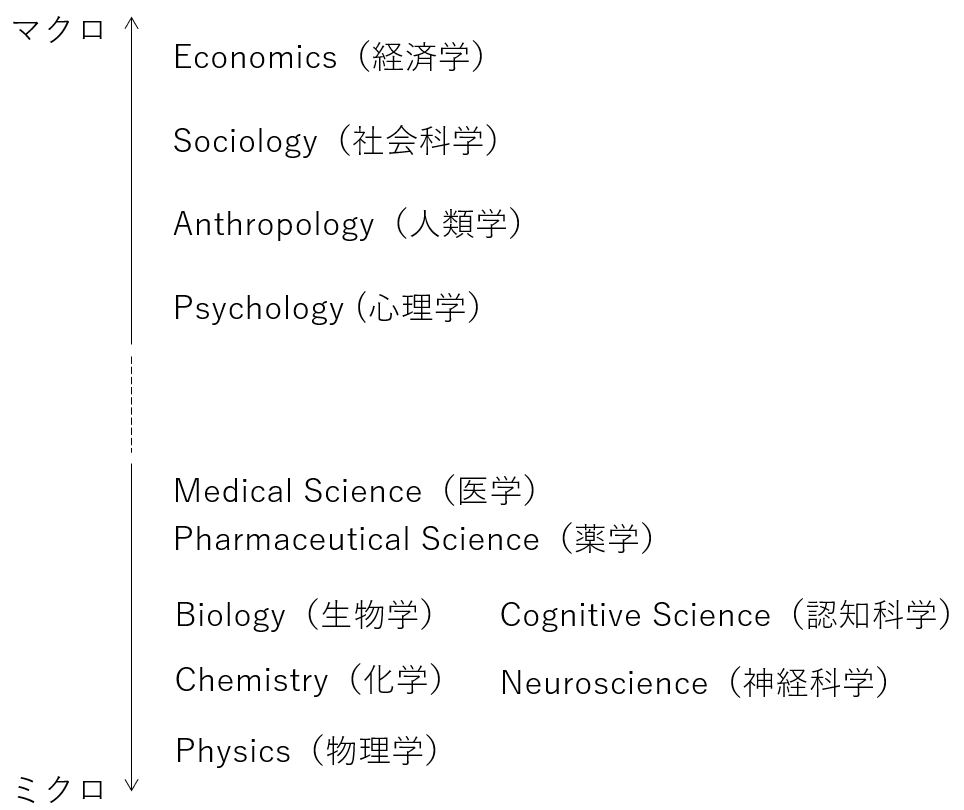

人間科学と聞いても馴染みのない人が多いかもしれない。そもそも日本の高校の授業において人間科学は見られない(部分的には中学の「公民」で学んだ人もいるだろう)。ここで例をいくつか挙げてみるが、一言で人間科学といっても幅が広い。

(図中に見られるマクロ⇔ミクロの関係は後程説明する。)

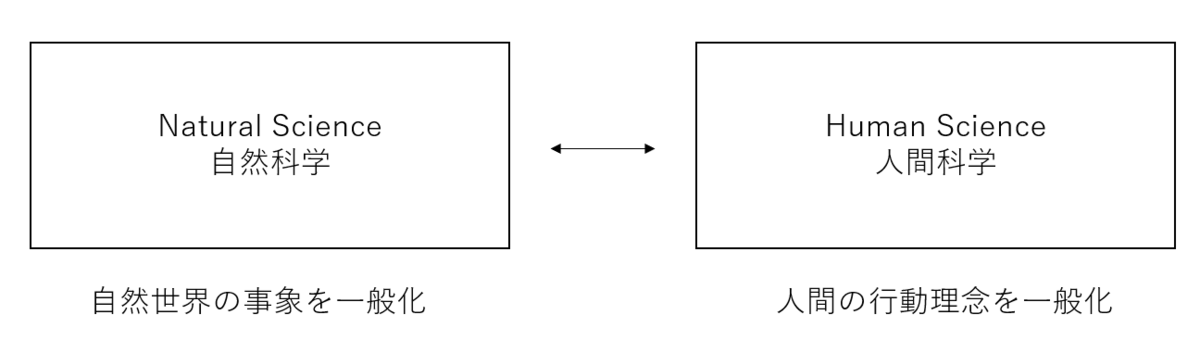

他にも、Politics (政治学)、 Marketing(マーケティング)、Criminology (犯罪学 )、社会福祉学などが存在する。これらの共通点は、人間の行動理念を分析しようと試みているということだ。

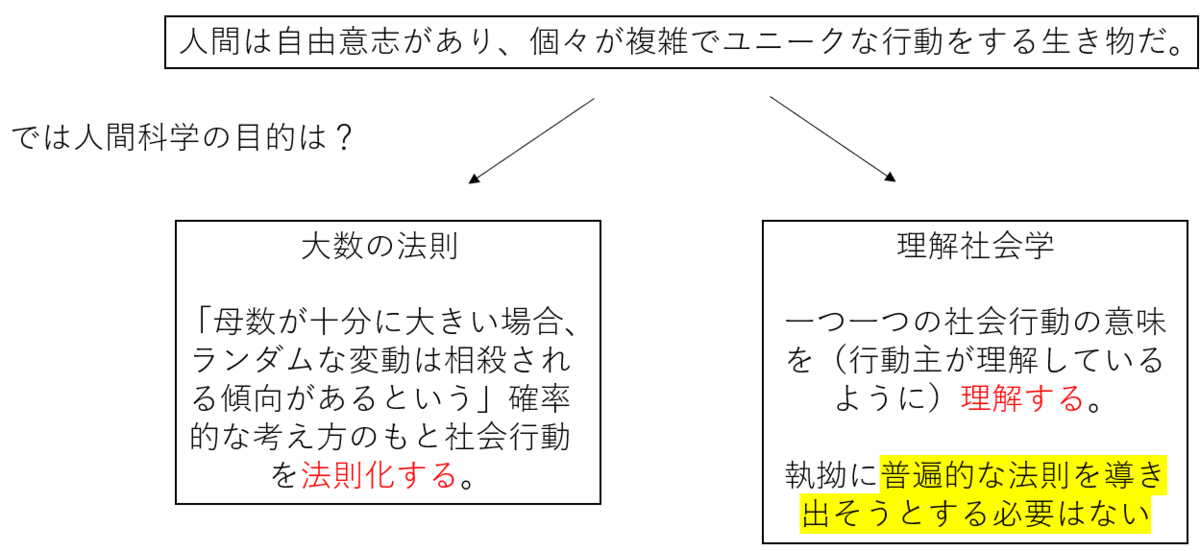

覚えていてほしいのが、自然科学と人間科学の類似性だ。物理・化学や生物は自然世界の事象を一般化し、人間科学は人間の行動理念を一般化する(inductionを用いる)。

方法論とその問題点

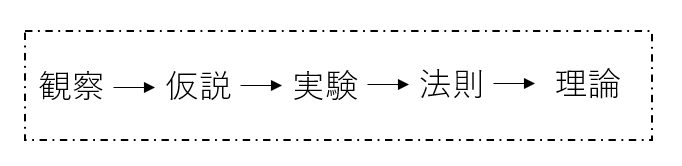

上でも挙げたが、研究対象は違えど、人間科学も人間の行動理念を一般化する立派な科学である。つまり、ベースとなる方法論は同じなのだ。

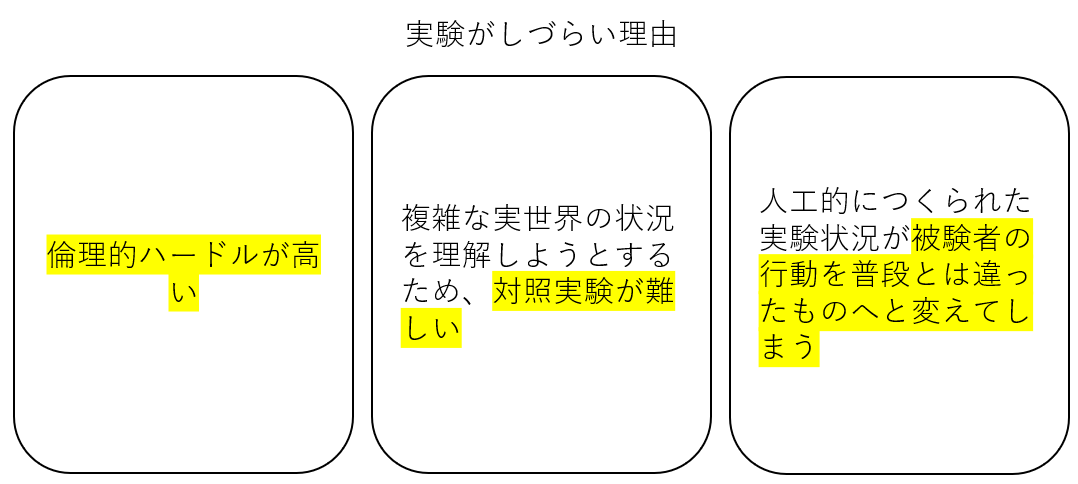

しかし、ベースが同じでも全体的な方法論はだいぶ違う。なぜならば本分野の実験対象が自然世界ではなく人間だからだ。研究対象が人間であるというだけで、実験をするにあたって大きく三つのハードルができてしまう。下図を見ていただきたい。

その三つが:

- 精神的苦痛を与えるなどして、倫理的にハードルが高い実験がある

- (特に社会学や経済学などにおいて)複雑な実世界の状況を理解しようと するとするため、対照実験が難しい

- 人工的につくられた実験状況が被験者の行動を普段とは違うものへと変えてしまう可能性がある

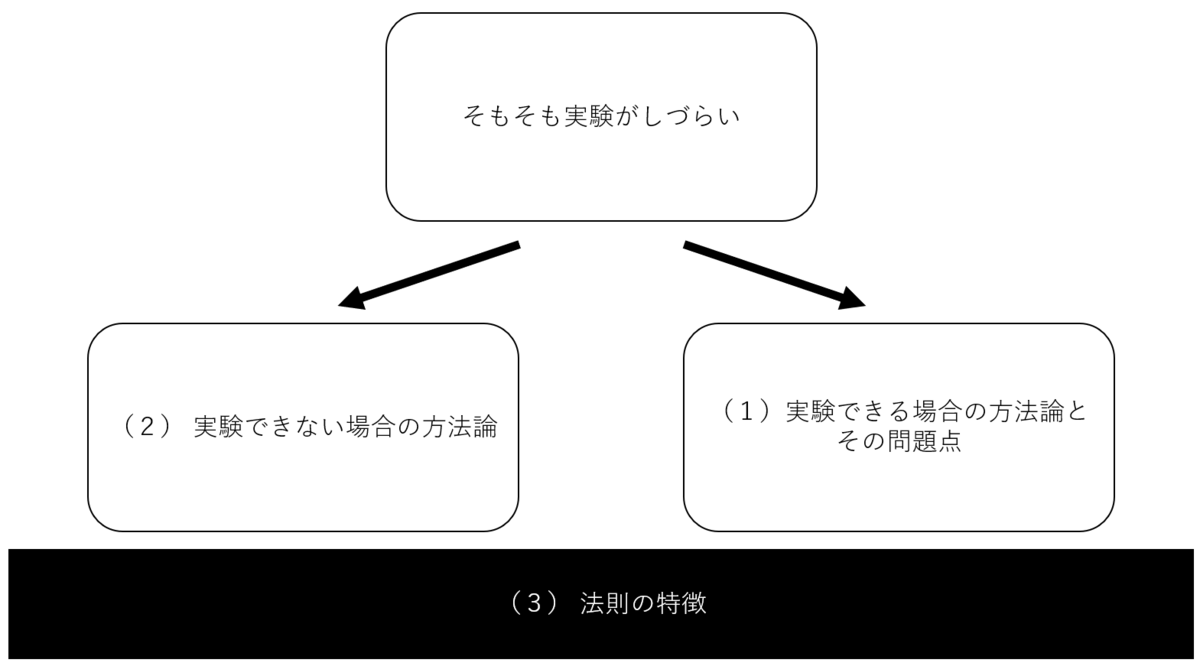

したがって、研究対象についての実験ができない場合も当然出てくる。その一方で、やはり人間科学も「科学」である以上ー面倒は付きまとうがー実験が主流である。よって以下のセクションでは(1)実験ができる場合の方法論その問題点、(2)実験ができない場合の方法論、(3)それらの実験・データ分析から生まれる法則の特徴、の順番で記載する(下図参照)。

ちなみにここで前提として知っていて欲しいのが、自然科学の方法論やその問題点も基本的には人間科学に当てはまるということだ。ただ、人間科学はそれらの問題に加えて、余分に問題点がある(しかし、教科書では同じことを二度書くのはためらわれるということで割愛されているので、ここでもそうしておく)。

(1)実験できる場合の方法論とその問題点

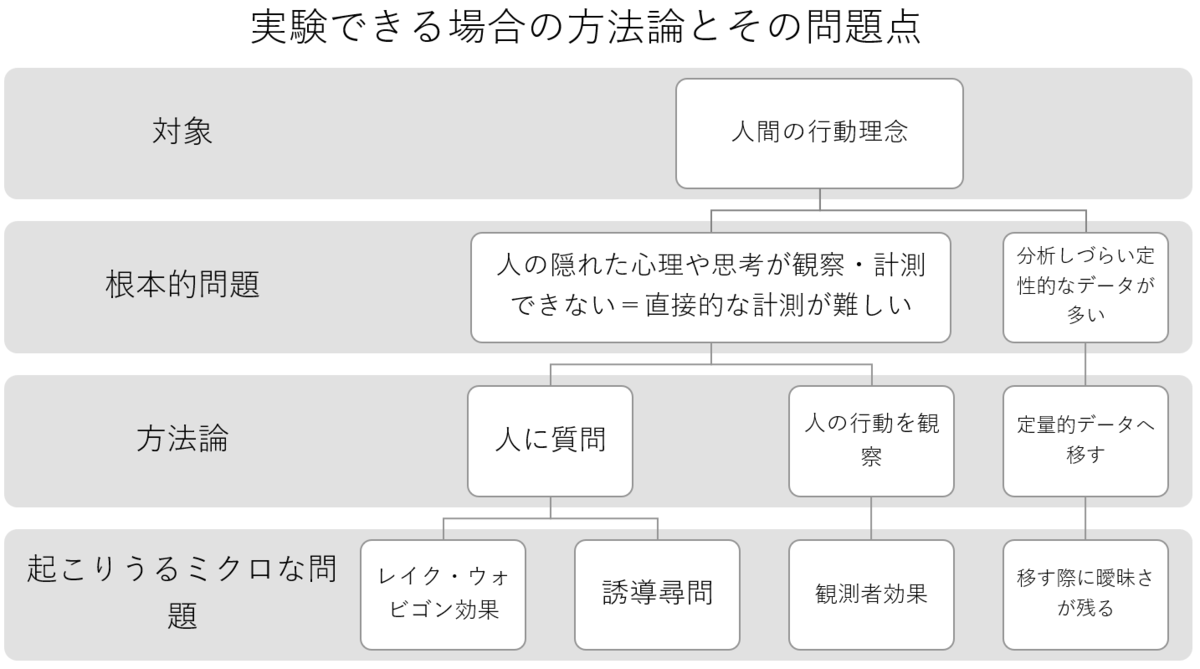

上図のように、本分野固有の方法論やその問題点はすべて「根本的問題」に帰する。そしてその「根本的問題」は実験対象が人間である故に生まれたものだ。

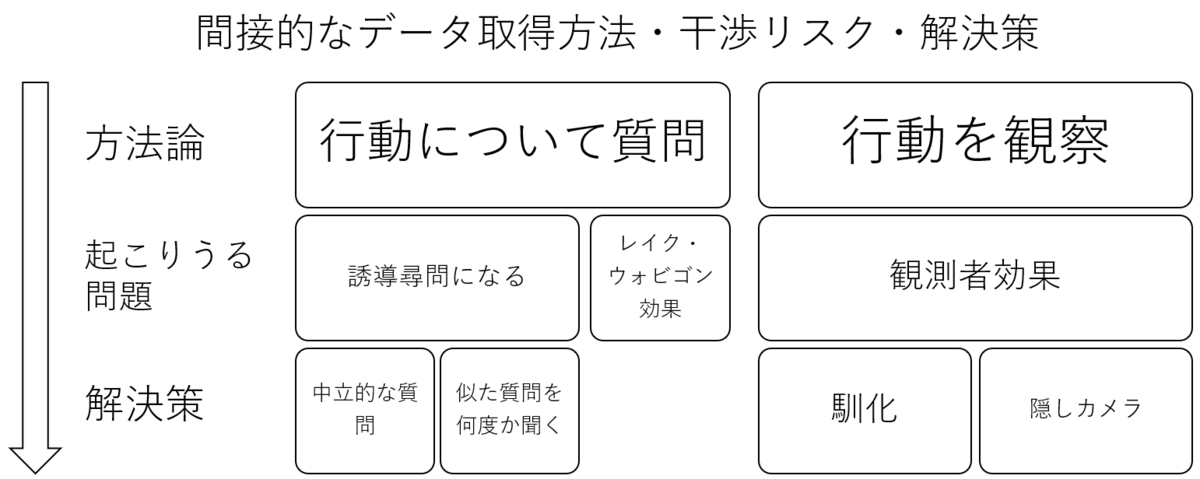

例えば、根本的問題の一つが「人の隠れた心理や思考を直接観察したり計測したりするのは難しい」ということだ。したがって、本分野で科学者は「人に質問」したり、「人の行動を観察」したりする。しかし、それらの方法論にも問題点がついてくる。これに当たるのが、レイク・ウォビゴン効果、誘導尋問や観測者効果というわけだ。

このように、下のセクションでは上図を参照し、「根本的問題」から人間科学固有の方法論が生まれ、そしてその方法を用いることでミクロな問題が浮き出る様子を一連の流れとして説明していく。

方法論

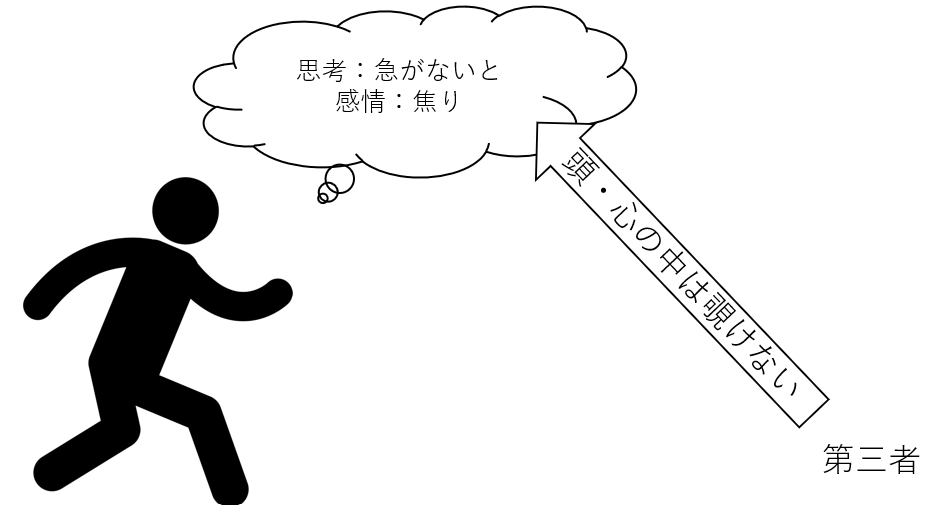

まず「人間の行動理念を研究する」うえで、根本的な問題はどう頑張っても人に隠れた心理や思考が直接は観察・計測できないということだ。例えば、ある生徒が授業に遅れていて焦り、急がないといけないと考えていたとしよう。この場合、第三者が直接彼の思考や感情を直接「見る」のは不可能だろう。

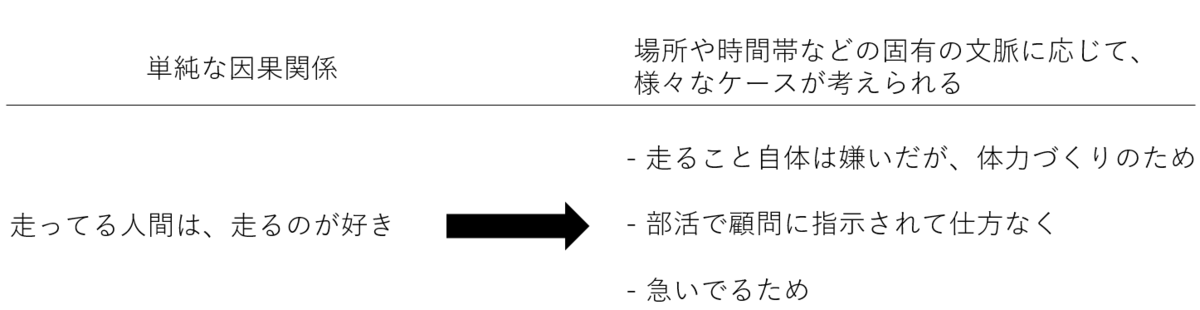

では、彼の思考を直接見なくとも、間接的に見る方法はあるだろうか。例えば彼に尋ねるみるのはどうだろう。彼が正直に答えてくれると仮定すれば彼の思考や感情が間接的に分かるかもしれない。また、彼の行動を観察することでその心が(必ずしも正確性は保証されていないが)分かるかもしれない。走っている彼を観察すれば、彼が「急いでいて、焦っているのではないか」と推測するのは難しくない。故に、人間科学の分野で一般的に用いられるデータ取集方法として「質問」と「観察」が用いられる(下図参照)。

問題点

しかし、これらのデータ取得方法には欠点がある。例えば、「行動について質問」する場合は、恣意的であろうが偶然であろうが誘導尋問(Loaded Questions)をしてまうと相手の返答が変わってしまう。つまり、科学者が質問をする際は中立な質問をつくることを心掛ける必要がある。また、いくら質問内容に気を付けたところで被験者が虚偽の回答をしてしまえば正確性は保たれない。さらに、虚偽の回答をしなくとも人間には無意識的に「自分は平均より上だ」と過大評価する習性ーレイク・ウォビゴン効果ーがあるため被験者の言うことが客観的な事実だとは限らない。

「行動を観察」することに対しては「観測者効果」(Observer Effect)が実験結果を変えてしまう可能性がある。観測者効果とは「見られている」と感じ緊張や羞恥心を覚えて、普段とは違う行動をとってしまうことを指す。この問題の解決策としては馴化(habituation)か隠しカメラを設置することが考えられる。馴化とは長期間カメラなどを設置するまたは(人文科学などで)科学者本人が滞在することにより、その存在を被験者に慣れさせ最終的には忘れさせることだ。

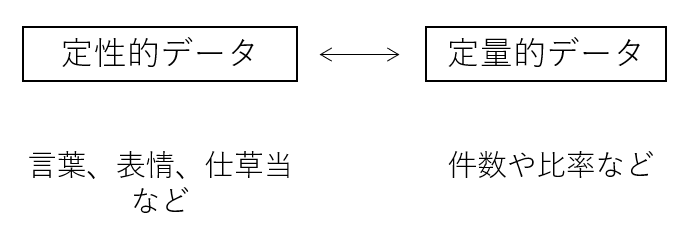

人間科学において、もう一つの根本的問題が「分析しづらい定性的なデータ」が多くあるということだ。「定性的データ」は言語を含むデータ群のことを指し、逆に、「定量的データ」は数字で構成されているデータ群のことを指す(下図参照)。

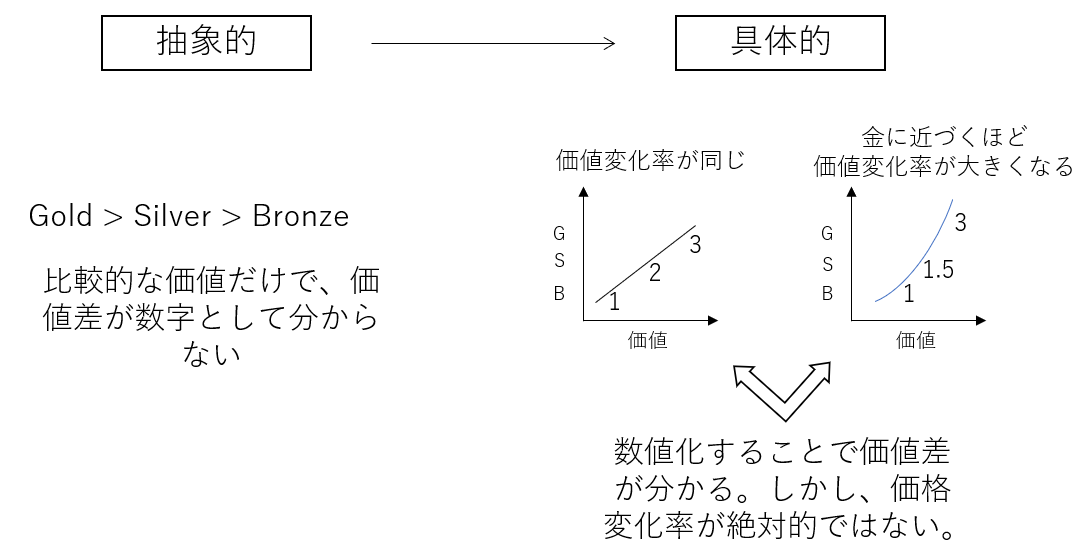

ではデータが定性的であることにどのような問題あるのか。教科書では「オリンピックは誰が勝ったのか」という例を用いてこれが説明されているので、それをもう少し詳しく紐解いてみた。メダル数で比較しようとする際に、もちろん配慮しなければならないのがメダルの色(金銀銅)だろう。問題は「メダルの色」は言葉(金、銀、銅)で表され、数値でそれぞれの価値を表すことが難しいということだ。直観的に銅・銀・金をそれぞれ1点、2点、3点と変換すればよいと思うかもしれないが、他にも1点、1.5点、3点と金メダルに近づくにつれて価値の上がる速度(ここでは仮に「価値変化率」と呼ぼう)が大きくなるかもしれない。そして価値変化率に絶対性は無く、どちらが適当かの判断を見分けるのは難しい。故に、分析結果には必然的に曖昧さが残ってしまうのだ。

つまり、定性的データでありふれていることの問題点は、「定性的なデータである言葉などはその成り立ちからもともと抽象的であり、これを定量的なデータに変換しようとすると曖昧さを残す分析結果になってしまう」ということだ。

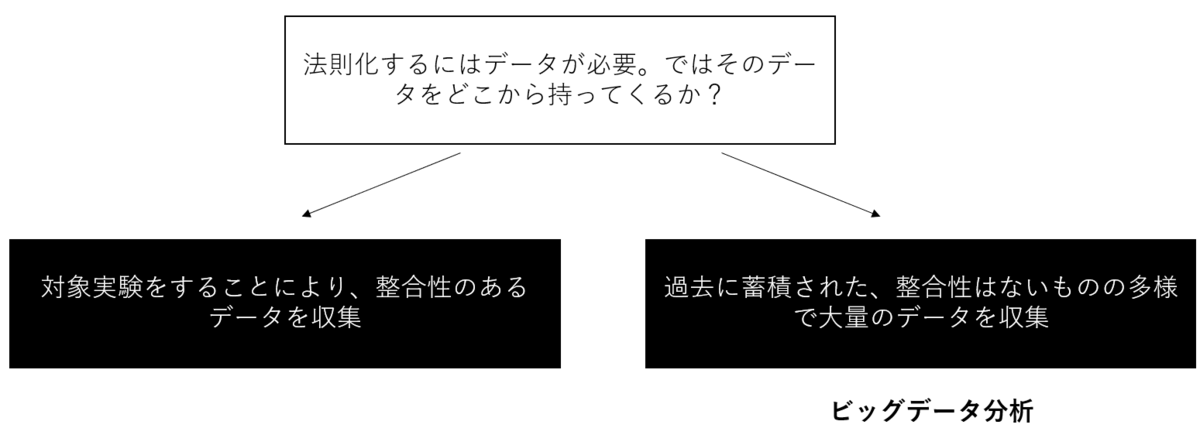

(2)実験できない場合の方法論

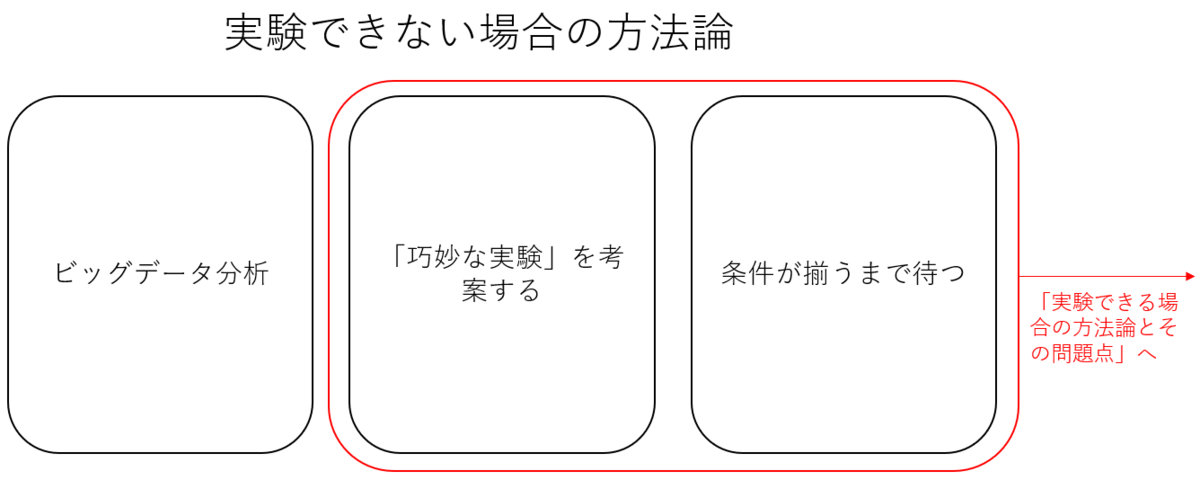

上のセクションでは実験できる場合の方法論と問題点を述べたが、では実験できない場合はどうするのだろうか。

一つは条件が揃うまで待つということだ。例えば、ある心理学者が「人の性格は生まれつきのものか、それとも育った環境によって決定されるものか」を研究したとする。この場合、非常に稀有ではあるものの、幼少期に生き別れた一卵性双生児を何ペアか集まるまで待てば、環境の違いがどれだけ性格に影響しているのかへの洞察が得られるだろう。

しかし、一般的に、科学者はそこまで受動的ではない。彼らは巧妙に考え、何かしらの方法を見つけて実験をしようと試みる。例えば、「幼児は何を考えるのだろうか」について研究しようとしていたとしよう。だが、幼児に直接質問しても、答えてくれるわけはなく、研究は不可能に見える。しかし、二人の心理学者は「凝視時間」を用いて、赤子の関心や思考を予測することをある程度の正確性で可能にしたのだ。

もう一つの手法がビッグデータ分析だ。特に経済学や社会学、またはビジネス分野(ちなみにこの手法は人間科学だけではなく、自然科学の一部、特に生物学や薬学、医学などでも用いられている)においては過去に蓄積された膨大なデータがあるわけで、そのデータからパターン性を見つけて法則化するというのがビッグデータ分析の要だ。つまり、実験しなくとも(実験データに比べて整合性は無いが)データがすでにあるわけだから、それを使って法則化すればよい、ということだ(下図参照)

最近は、センサー技術や通信技術(5G)などの発展により多様で大量なデータを実験しなくとも集められることに加え、人工知能・深層学習を用いることで従来であれば対応できないような膨大な量のデータが分析可能になったことにより、この手法の人気度が上がってきている。その人気は「データサイエンス」という名の新たな学問分野ができるまでのものだ。

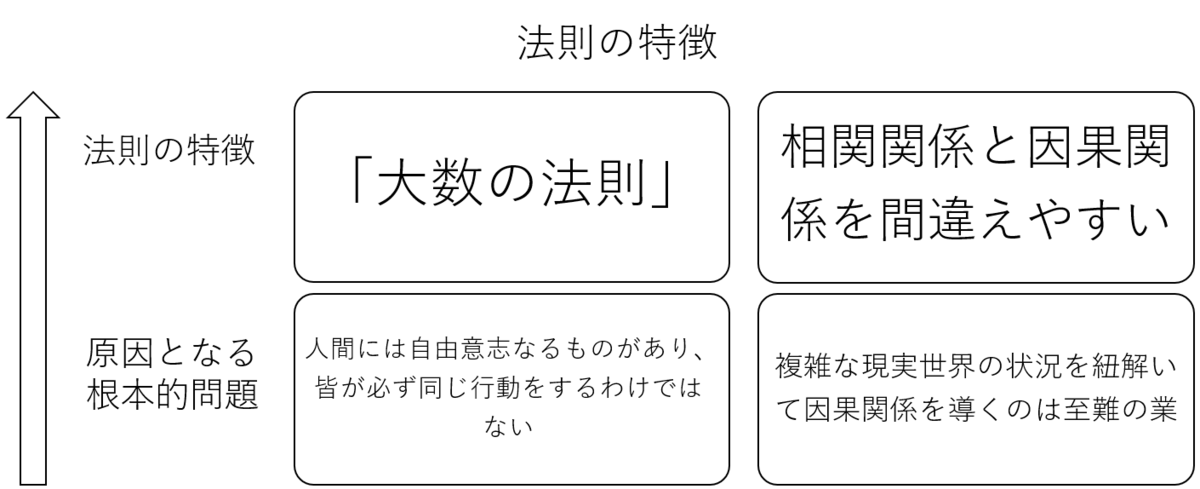

(3)法則の特徴

ここまで実験できる場合とそうでない場合の方法論を論じてきた。この方法論というのはそもそもデータを導く、または分析する方法のことを指すわけで、もちろんそこから生まれるのは「法則」だ。このセクションでは、その法則についての特徴を論ずる。

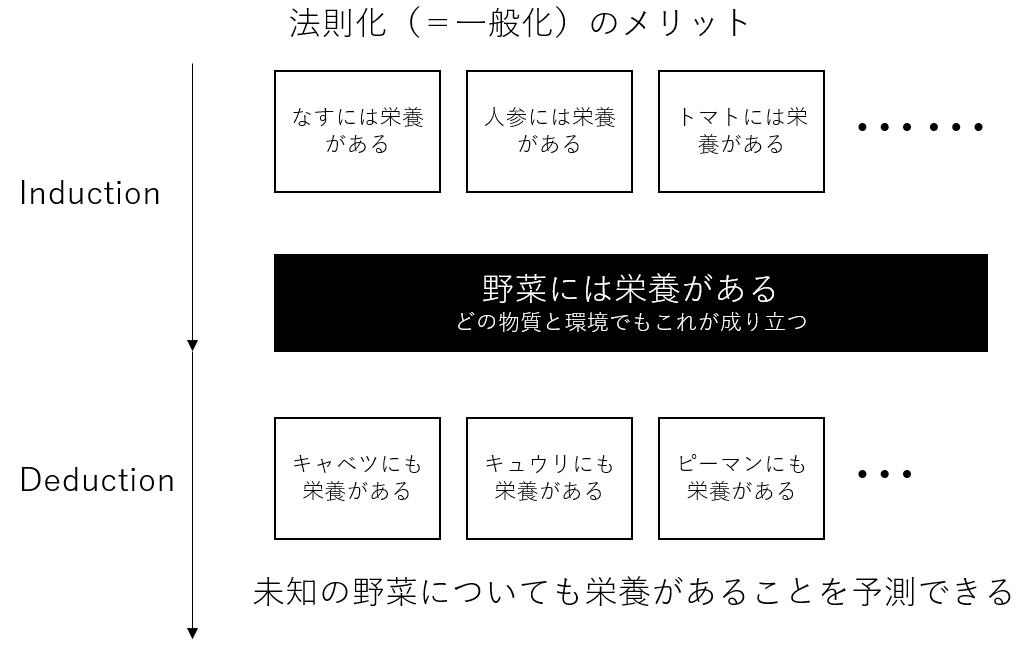

自由意志と「大数の法則」

研究対象である人間に自由意志がある以上、人間科学において大半の法則は確率的なものであり、100%は約束されない。これは自然科学との決定的な違いだ(とはいえ、物理学でも量子力学やカオス理論など100%の予測が不可能な分野もあるが)。

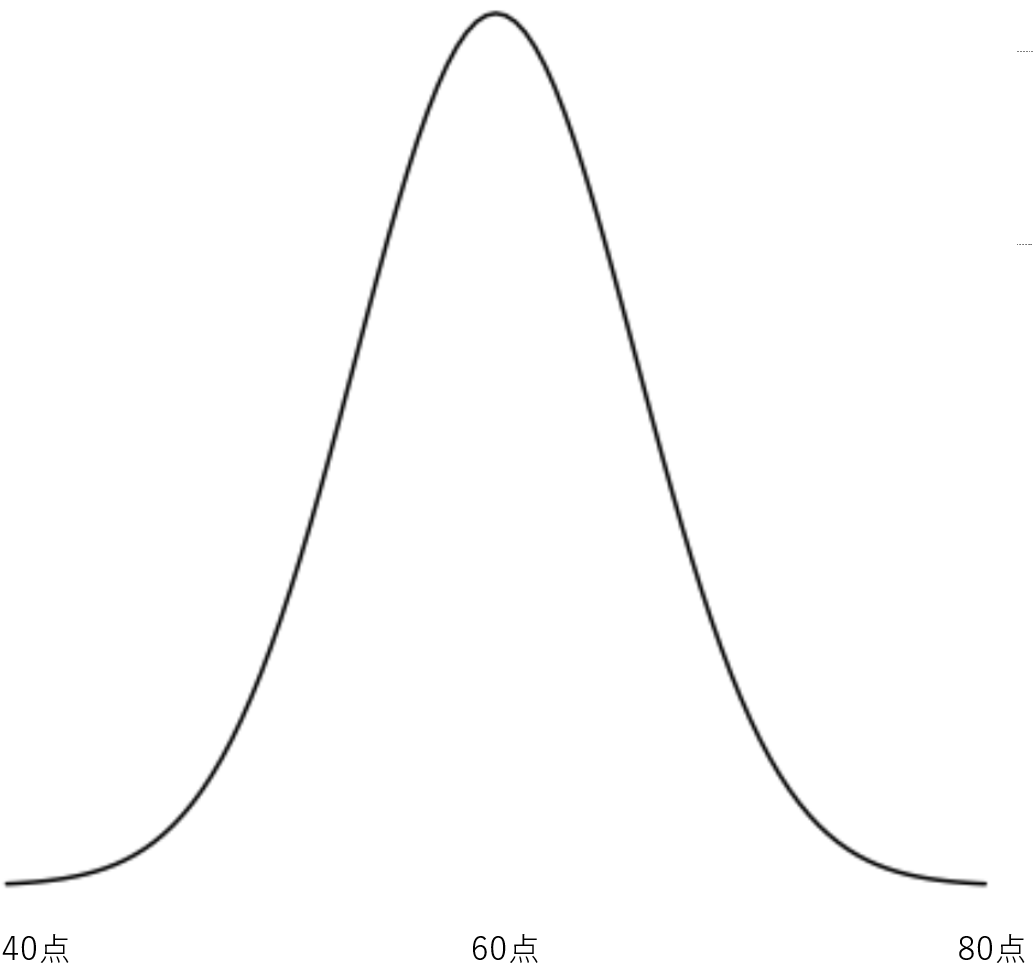

故に、人間科学分野で代表的な「大数の法則」は確率的な法則である。これは母数(試行回数)が多ければ、ランダムな変動は相殺されるという考えだ。例えば、コインを何度も投げると、表か裏が出る割合は最初のうちはどちらかに偏るかもしれない。しかし無限に投げ続ければ、やがて1/2に近い割合になっていくことは感覚的に分かるのではないか。同じように、例えば国内における次年の結婚率も予測が可能である。一般的に、独身主義の男性(一人身がよいという人)が結婚しなく、婚約したカップルが結婚する確率は高い。 確かに、ときには独身主義の者が結婚したり、婚約したカップルが婚約を破棄したりすることはあるかもしれない。しかし、これらの確率は一般的な場合に比べると極端に少ないため、「キャンセルアウト」する。したがって、結婚率を予測することが可能になるというわけだ。

たまに「大学入試などにおいての倍率など意味がない」と言う人がいるわけだが、倍率も一種の「大数の法則」である。確かにミクロレベルで見れば、実力には個人差があり、実力のあるものは倍率が高かろうと、合格できるかもしれない。しかし、マクロレベルでとらえれば意味のある数字と捉えられる。過去の受験者の中には、極端に優秀な人もいれば、平均よりも頭が悪い生徒もいるはずで、これらは先ほどの例と同じように「キャンセルアウト」する(下図参照)。よって、平均的に(=マクロレベルで)その大学に合格することがどれくらい難しいかが分かるわけだ。

自分は他者よりも優れているから「平均」には当てはまらないと言うかもしれないが、特に大学入試などでは入試する時点で一定のレベルが必要とされるため、外れ値(この場合、ある個人が他の受験者より極端に優れた、または劣った成績を残す確率のこと)はそもそも出現しにくい。例えば、東京大学の入試に行く人は、高い確率でかなり良い成績を収めているはずだ。よって、受験者全体の基準値がそもそも高く、いくら自分の頭の良さを自負していようと、その特定の大学入試においては基準値と同じ程度だいうことはざらにある。つまり、「特定の大学の合格倍率」などの対象が狭い場合においては、自分が外れ値になる確率も小さくなるため、倍率は確実に意味を持つのだ。

因果関係と相関関係

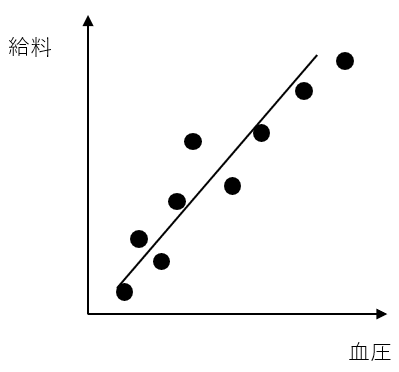

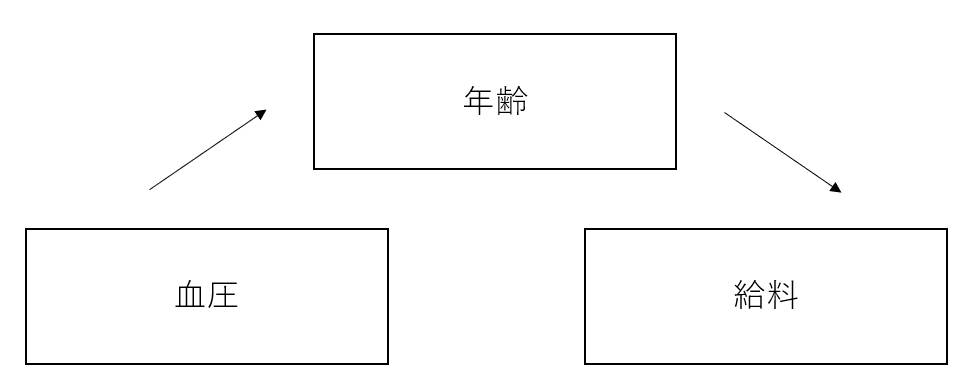

もう一つの法則の特徴として挙げられのが、因果関係と相関関係を間違えやすいという問題だ。何度も言っているが、そもそも人間科学は実験がしにくい。その理由に二つ目として挙げたのが「(複雑な実世界の状況を理解しようとするとするため、対照実験が難しい」であったことを覚えているだろうか。故に、特に過去に収集されたビッグデータを分析をしている際によく起きるのが「相関関係を因果関係と間違える」ことだ。

この問題は例を見ていただけると分かりやすいと思う。ある社会科学者が血圧と給料の関係性について調べていたとしよう。何人かのデータを集め彼はこのようなグラフを作成した。

この場合、直線が右肩上がりであることから、血圧と給料が相関関係であることが分かる。ちなみに、もし右肩上がりではなく、水平であった場合は相関関係ではないということになる。そこでこの科学者は「血圧と給料は因果関係である」と結論付ける。しかし、血圧と給料は本当に因果関係であるのだろうか。答えは明らかに否だろう。血圧が給料に直接影響を与えるとは到底思えない。この科学者がもう少し後になって分かるのが、実際には血圧と給料には因果関係はなく、ここには「年齢」という隠れた変数が存在したということだ。年齢が高ければ血圧は高くなりがちであるのに加えて、年功序列がまだ続く日本の企業文化を考えれば年齢と給料が比例するのも納得できる。

このように二つの変数の関係性が実際には相関関係にとどまるのに、因果関係でもあると考え違うことはよくあることで、これがまさに問題なのだ。残念ながら相関関係と因果関係のボーダーラインは必ずしも明確ではない。これは、ある変数同士の関係性が相関関係だけではなく因果関係であると証明するには、皆が納得する論理が必要不可欠だとは言え、この論理を確認する方法があるとは限らないからだ。

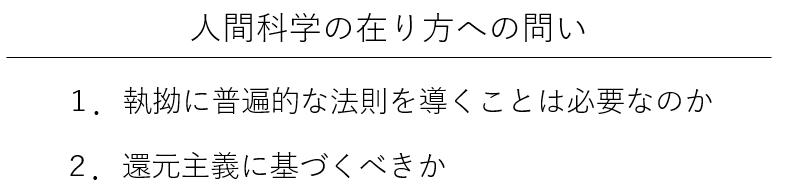

人間科学の在り方

ここまで人間科学の方法論とその問題、そして分析結果の特徴を論じてきた。ここでは、それらよりもさらに俯瞰的(で哲学的)な二つの「人間科学の在り方についての問い」を吟味する。一つが「そもそも人間の行動理念を法則化する必要はあるのか?」。もう一つが「還元主義(この意味は後程説明する)に基づくべきか」という問いだ。

理解社会学(Verstehen position)

まず、最初の問い「執拗に普遍的な法則を導く必要はあるのか」について考える。この問題の本質は人間科学の目的部分にある。比較対象として自然科学においての目的を考えてみよう。これは「自然世界で起こる現象を一般化(=法則化)すること」だろう。なぜならば一般化することで初めて、予測が可能になるからだ(下図参照)。故に、人間科学においても同様に一般化すべきだと考えたくなるし、むしろそうすべきである。実際、「大数の法則」は確率的ではあるものの人間の行動理念を法則化しようと試みるものである(上図参照)。しかし、同じ分野の科学者でも、人間科学が「理解社会学(Verstehen Position)」であるという立場の者はこれに反対して、「普遍的な法則を導き出そうとする必要はない」と考える。

それはなぜか。決定点はやはり、研究対象が人間だということだ。自然現象とは違い、人間には自由意志なるものがあり、私我は複雑で様々な行動をする生き物である。

このようなアナロジーは不適切かもしれないが(むしろ不適切だが、わかりやすく説明するために)、電子と陽子が必ず引き合う一方で、陽キャと陰キャが必ず引き合うかと言われればそうではないだろう。陰キャ同士で仲が良い人も世の中にはたくさんいる。もう少し適切な例を挙げると、ある人が走っていたとする。この時彼が走っている理由を法則化してみようと試みた。例えば、「走っている人は、走るのが好きだから、走っているのだ。」と。しかし、この論が間違っていることは一目瞭然なのではないか。なぜならば、走ること自体は嫌いだが、体力づくりのために走っている人がいるもかもしれないし、部活で顧問に指示され仕方なく走っている人もいるかもしれない。また、単純に授業に遅れそうで急いでいただけかもしれないのだ。

そう考えると、なぜ「理解社会学」という考え方が登場したかがわかるだろう。つまり個々の行動理念がー場所や時間帯などの固有の文脈に応じてー複雑でユニークすぎる故に、行動同士に共通点が見つかることは無く、その行動自体の意味を行動主が理解するように理解することこそが大事だと、そういうことだ。

しかし、そうだとしても、必ずしも「個々の行動理念が複雑でユニークすぎる故に、行動同士に共通点が見つかることは無い」と結論付けるは究極的な考え方だ。実際には共通点が見つかることもある。例えば、人類科学者はどの文化においても冗談を言ったり、セックスに興味を持ったりすることがあるようだということを発見している。また、先ほど述べたように「大数の法則」を用いて確率的にでも法則化することは重要だ。

還元主義とホーリズム

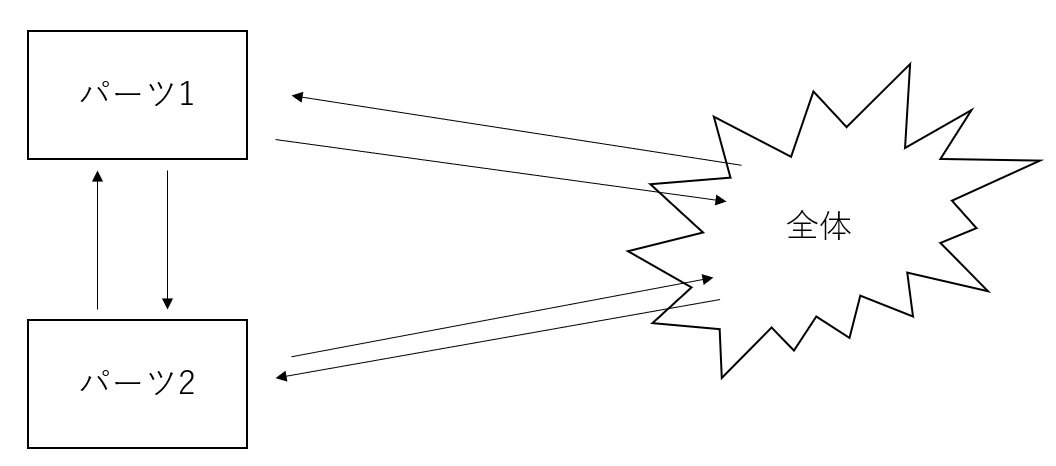

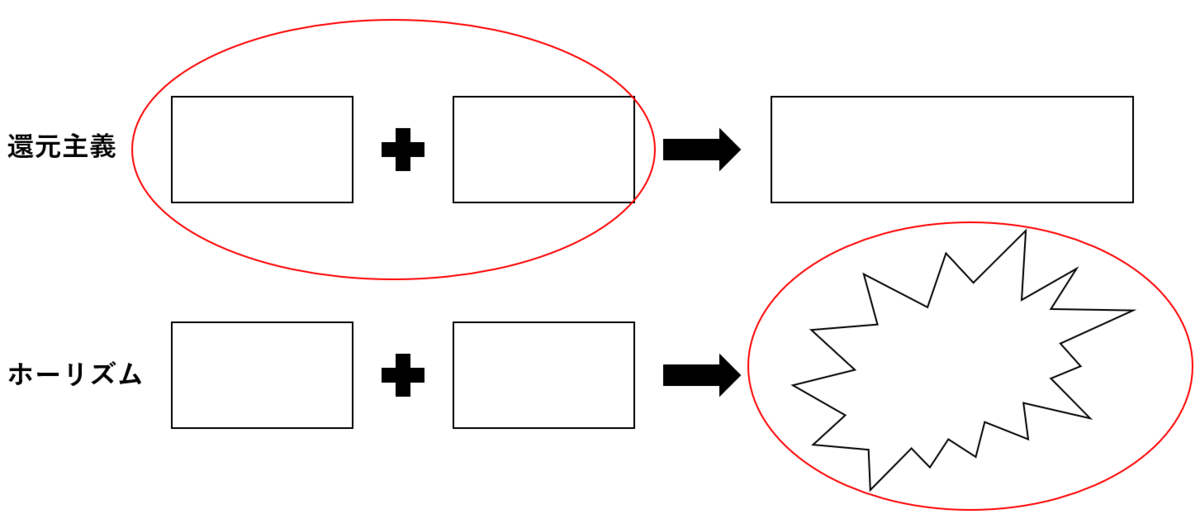

さて、次にもう一つの問い「人間科学は還元主義に基づくべきか」について考える。そもそも還元主義とは何だ?という疑問を持つ方もいると思うので、その対となる考え方ーホーリズムーと共にその意味を図示してみた。

(足し算である必要はない)

(足し算である必要はない)

還元主義(reductionism)とはある科目がもっと根本的な科目で説明できるという意味だ。上図にあるように、「物体を分析する時にその構成物の足し算で考える」という捉え方もできる。これは物事を機械的に考えることと同義で、「これと、これと、これで構成されているから、これが結果として現れる」ということだ。ここで、冒頭に載せたマクロ⇔ミクロの関係性を示した図を思い出してほしい。

ここで言うマクロ・ミクロというのは研究する対象のサイズ のことを指す。例えば物理学では分子レベルの分析をする一方で、社会学では社会全体の分析をする。そして、還元主義的な考え方によると、マクロな分野においての分析はミクロな分野で説明することができる。例えば、経済の動きを理解したいときに、心理学の観点で説明し、それを神経科学で説明し、それを物理学の観点で説明できると考えるわけだ。

還元主義の問題点はいわゆる「シナジー効果」を無視しているということだ。ある問題に取り組む際に、グループワークをすると個々の人間の能力の総和以上の結果が出るということはよくあるだろう。つまり、出力されるものとは必ずしも、入力されるものの総和ではないのだ。これは別段不思議な考え方ではない。毒ガスであるCl2がNaと反応することで食塩ができることなど最初は想像できないだろう。このように入力物の「化学反応」が想像もできない出力を生み出すことはよくあることだ。

故にホーリズム(holism)的な人間は「ある現象を理解しようとする時には(パーツに分けるよりも)全体を見て分析することが好ましい」と考える。または、上図にあるように、「平凡な構成物を足し合わせると想像もできなかった異物が生まれる」という捉え方もできる。この考え方であれば、グループワークの謎も説明できる。

また、還元主義とホーリズムの話をする際に勘違いしてほしくないのが、必ずしもどちらかが正しいというわけはないということだ。むしろ、多くの現象については両方とも正しく、全体がパーツに影響を及ぼすこともあれば、パーツが全体を変化させることもあり、さらにはパーツ同士が影響し合うこともあり得る(下図参照)。社会というコンテキストで考えてみればこれは当たり前で、社会が個人に影響を及ぼすこともあれば、個人が社会風潮を変えてしまうこともあり、人同士が直接影響を及ぼしあうこともあるだろう。